Сатьи о повести "Слово о полку Игореве"

ГЛАВНАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПЕРЕВОДЫ

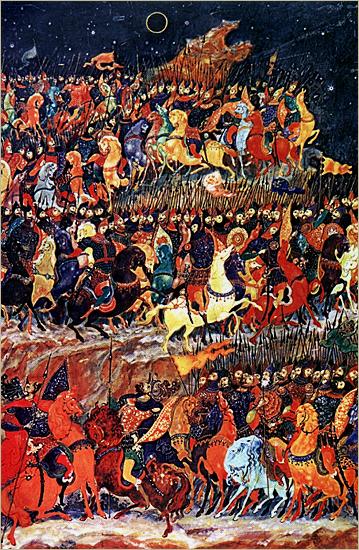

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- Зимин А. А. "Слово о полку Игореве". Вопросы истории, 1992 г., № 6-7.

- Адрианова-Перетц. Основные вопросы поэтики "Слова о полку Игореве". — 1968

- Орлов и др. Слово о полку Игореве. — 1941

- К. В. Кудряшов. Еще раз к вопросу с пути Игоря в Половецкую степь. — 1958

- В. В. Мавродин.Одно замечание по поводу «мыси» или «мысли» в «Слове о полку Игореве»

Вопросы истории, 1992 г., № 6-7.

[103] — конец страницы.

От редакции

| Слово о полку Игореве ... Целый мир образов и красок, высоких помыслов и глубоких чувств, находящих отзвук в сердцах всех тех благодарных читателей, кому дороги героические и поэтические страницы истории нашей отчизны. Сколько гениальных творцов русской культуры и науки обращали свои взоры к торжественно-прекрасной песне о ратных подвигах русских воинов во время трагичной по своим последствиям битве при Каяле в 1185 году. «Слову о полку Игореве» посвятили многие страницы своих творений Пушкин и Гоголь, Шевченко и Франко, Жуковский и Радищев, Белинский и Бородин. Слово о полку Игореве — одно из значительнейших произведений мировой литературы. Его библиография насчитывает много более 1000 названий исследований и переводов, написанных на многих языках Советского Союза и всего мира. Эпические глубины этого бессмертного произведения привлекали к себе внимание многих поколений ученых нашей Родины и других стран. В результате их самоотверженного труда все более и более раскрываются богатство содержания и своеобразие художественной формы героической Песни о походе Игоря. Изучению подвергались источники произведения и влияние на позднейшую литературу, язык и стиль. Памятник вызывал живой интерес как военно-исторический и историко-географический источник. «Слово о полку Игореве» было издано в 1800 г. известным собирателем древних рукописей графом А. И. Мусиным-Пушкиным совместно с видными архивистами Н. Н. Бантышем-Каменским и А. Ф. Малиновским. Единственная известная науке рукопись, содержавшая Слово, исчезла после Отечественной войны 1812 года. Поговаривали, что она погибла в Московском пожаре вместе с другими книгами и рукописными сокровищами ее владельца А. И. Мусина-Пушкина. В настоящее время исследователи располагают только изданием 1800 г., копией и переводом рукописного текста, сделанным для Екатерины II (около 1795—1796 гг.), а также тремя переводами конца XVIII века. Еще до издания Слова о полку Игореве (первые сведения о нем проникли в печать еще в 1792 г.) целый ряд знатоков русской истории и литературы высказывал в той или иной форме свои сомнения в древности Слова о полку Игореве, относя его создание к XV—XVI вв. или даже считая его более поздней подделкой. После загадочного исчезновения рукописи голоса так называемых «скептиков» (Евгений Болховитинов, О. М. Бодянский, М. Т. Каченовский, С. П. Румянцев, К. С. Аксаков, О. И. Сенковский и другие) усилились. Странным казался и язык древней поэмы, в котором находили слова и выражения из [103] современных украинского и польского языков. Непонятно было вообще, о каких еще «старых словесах» мог написать автор Песни XII века. А. И. Мусин-Пушкин уклонялся от освещения истории приобретения рукописи, и только молодому и энергичному исследователю К. Ф. Калайдовичу он сообщил, что рукопись, содержавшая Слово, была куплена его комиссионером у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля. Калайдовичу также удалось найти среди рукописей Синодальной библиотеки псковский Апостол с припиской 1307 г., которая очень напоминала одно из мест Игоревой песни. Получалось, что уже в начале XIV в. какой-то безвестный писец знал текст Слова о полку Игореве. Позиция ревнителей древности Слова значительно окрепла после того, как в 1852 г. было впервые опубликовано одно из значительных произведений древнерусской литературы — Задонщина. Эта повесть о победоносной битве Дмитрия Донского на Куликовом поле 1380 г. отличается большим сходством со Словом. Казалось бы, найдено было решающее доказательство того, что уже в XIV—XV вв. Слово о полку Игореве существовало, а его текст широко использован в воинской повести. Находка Задонщины до поры до времени приглушила голоса сторонников позднего происхождения Игоревой песни. И только русские писатели И. А. Гончаров и Л. Н. Толстой продолжали считать Слово позднейшей стилизацией. Вопрос о времени создания Слова был поставлен снова на повестку дня в 20-х гг. нашего века М. И. Успенским, а в конце 30-х гг. — французским славистом А. Мазоном и до сих пор не является решенным. Но быть может уже саму попытку установить время написания и автора Слова о полку Игореве следует признать безнадежной, так как не сохранилось ни рукописи этого произведения, ни прямых документальных свидетельств, связывающих памятник с каким-либо конкретным лицом? Конечно, нет. В настоящее время советское литературоведение, языкознание и источниковедение, вооруженное марксистско-ленинским мировоззрением, выработали строго научную методику датировки памятников, которая плодотворно применяется в трудах многих ученых. Для выяснения того, когда, где и кем было написано Слово о полку Игореве, необходимо тщательное и комплексное изучение всех его особенностей — исторических, литературных и языковых. Большинство сторонников древнего происхождения Слова датирует памятник временем около 1187 г., так как в нем содержится обращение к князьям Владимиру Глебовичу (умершему весною этого года)1) и Ярославу Галицкому (скончавшемуся в октябре 1187 г.), которые должны были бы еще здравствовать. 2) Считалось само собой разумеющимся, что автор «Слова» обращался к князьям как к живым. Однако А. И. Лященко предложил иную дату написания Слова — 1185 год.3) Но она противоречит здравице в честь князя Владимира Игоревича (находившегося в это время в плену). А если считать, что Слово написано после его возвращения (осень 1187 г.), то к этому времени уже умер князь Владимир Глебович. Пытаясь выйти из затруднительного положения, порожденного противоречивыми данными Слова, А. И. Соболевский допускал даже, что Слово, написанное в 1185 г., первоначально оканчивалось плачем Ярославны, а «как будто вторая часть принадлежала первоначально другому произведению, не "Слову о полку Игореве".4) Но этому предположению противоречит композиционная стройность сюжетной линии памятника и единство его стилистических приемов изображения. Строго говоря, обе даты (1185 и 1187 гг.) базируются только на произвольном допущении того, что обращение автора Слова к князьям, как к живым, должно означать, что произведение, содержащее это обращение, действительно написано при их жизни. Однако подобный литературный прием применяется и в литературных произведениях, написанных много лет, а иногда и столетий спустя после событий, к которым они относятся. И. А. Новиков в этой связи писал: «Нам кажутся эти охотно повторяемые доводы чистым недоразумением», ибо сцену с упоминанием князей Ярослава Галицкого и Владимира Галицкого, как живых, «можно написать не только позже апреля 1187 года, но и насколько угодно позже, хотя бы и в наше время». 5) Считая, что обращение автора Слова к Ярославу «не имеет датирующего значения», Н. С. Демкова относит составление памятника ко времени после 1188, но до 1196 г. (точнее, к 1194—1196 гг.) на том основании, что его автор провозглашает славу князю Всеволоду (умер в 1196 г.) и князю Владимиру (вернулся на [104] Русь в 1188 г.). 6) Но и эту аргументацию следует признать неудовлетворительной, ибо автор литературного произведения о делах минувших не обязательно должен был учитывать, жив ли тот или иной герой в то время, когда он писал свою Песню. Необходимы, следовательно, более прочные основы для датировки Слова концом XII в., а их, на поверку, не оказывается. Поэтому даже сторонники древности Слова постепенно начинают отказываться от сакраментальных датировок 1185 и 1187 годами. Так, О. В. Творогов уже не склонен придавать обращению к Ярославу хронологизирующего памятник значения. По его мнению, оно могло носить «в какой-то мере литературно-условный, риторический характер». 7) Раздавались голоса, которые относят Слово к началу XIII в. (вслед за О. Прицаком к этому времени склонился Р. О. Якобсон).8) Появляются попытки датировать Игореву песню серединой XIII в. (Л. Н. Гумилев, В. В. Мавродин).9) Высказана мысль о сложении памятника в конце XIII — начале XIV в. (И. Н. Голенищев-Кутузов).10) Наконец, В. В. Виноградов писал о происхождении «этого загадочного памятника, возникновение которого датируется XII—XV вв., а текст включает в себя элементы позднейших наслоений (до конца XVIII в.)». 11) Многослойным считает Слово О. Сулейменов, относя значительную часть его текста к XVI веку.12) О возможности позднейших вставок в текст Слова говорили В. Л. Янин и Н. Ф. Котляр.13) В статьях Дж. Феннелла и А. Данти приводятся новые данные в пользу более раннего происхождения Краткой Задонщины. 14) Наконец, появляются и работы, в которых отстаивается тезис о возникновении Слова в XVIII веке.15) Для решения вопроса о времени создания Слова о полку Игореве исследователи привлекают содержание памятника, сопоставляя его с известиями об истории Руси X—XII вв., содержащимися в других источниках. В самом деле, очень важно установить, был ли автор Слова современником похода Игоря 1185 г. или брал сведения о нем из письменных источников. Сторонники древнего происхождения Слова считают, что автор этого произведения описывал события 1185 г. независимо от летописных записей. Если будет доказано, что автор основывал свой рассказ на сведениях летописей или других источников, то тогда следует поставить другой вопрос — когда он мог использовать тексты, привлеченные им для создания своей Песни. Второе. Следует установить также, с какими источниками по жанру и текстологически сходно Слово о полку Игореве, на какие памятники письменности влияло оно и какие в свою очередь находят отзвук в его тексте. Здесь в первую очередь встает вопрос о близости Слова к Задонщине и к приписке 1307 г. псковского Апостола. Сторонники древнего происхождения Слова считают, что оба памятника основаны на этой древнерусской Песне. Нужно тщательно взвесить все данные в пользу этого предположения. Наконец, важнейшим датирующим элементом в исследовании Слова является язык этого произведения. Поэтому необходимо разобрать основные языковые особенности памятника и его так называемые «темные», т. е. неясные места, по-разному толковавшиеся исследователями. Сторонники древнего происхождения Слова считают, что памятник в целом сохранил черты древнерусского языка XII в., хотя некоторые его элементы, возможно, восходят к поздним спискам (или списку) XV—XVI веков. Особенно они обращают внимание на слова восточного происхождения, ибо некоторые из них, по их мнению, сохранили черты половецкого языка. В соответствии с этими тремя задачами и строится последующее изложение. Слово о полку Игореве перекрещивается с несколькими дошедшими до нас литературными памятниками, время написания которых хорошо известно. Речь идет о Кенигсбергской и Ипатьевской летописях, Задонщине и некоторых других. Поэтому в первых четырех главах настоящей работы16) делается попытка определить текстологические взаимоотношения между Словом о полку Игореве и связанными с ним произведениями древнерусской литературы и фольклора, т. е. установить, влияли ли эти памятники на текст Слова о полку Игореве или нет. Ответ на этот вопрос дает прочные основы для определения времени написания Слова о полку Игореве. В третьей главе рассмотрена также сама возможность принадлежности рассказа о походе русских князей на половцев 1185 г. в Слове о полку Игореве современнику этих событий. Большое значение для датировки и для определения автора любого литературного произведения имеет его язык. Поэтому в пятой главе работы содержится попытка изучения особенностей языкового строя и так называемых «темных мест» [105] Слова о полку Игореве с тем, чтобы выявить данные, говорящие о времени его составления и о предполагаемом авторе. В следующих двух главах (шестой и седьмой) на основании известных ранее и новых сведений, почерпнутых из архивов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Чернигова и Ярославля, восстанавливается биография и творческий путь первого владельца рукописи Слова о полку Игореве Ивана (Иоиля) Быковского. Здесь же рассматриваются запутанные обстоятельства издания Слова о полку Игореве Мусиным-Пушкиным. Наконец, в последней (восьмой) главе исследования автор рассказывает о судьбе Слова о полку Игореве в научной литературе XIX—XX вв. и стремится показать, как постепенно трудами многих поколений ученых накапливались данные для решения многих загадок, связанных с этим выдающимся памятником русской литературы. К работе приложены реконструкции архетипов Краткой и Пространной редакций Задонщины и Слова о полку Игореве. Советским историкам и литературоведам органически чуждо антинаучное деление ученых на «скептиков» (сторонников позднего происхождения Слова о полку Игореве) и «нескептиков» (защитников древнего происхождения памятника). Хорошо известно, что в 30-40-х гг. XIX в. царское правительство пыталось с помощью некоторых реакционных ученых, защищавших древность Слова о полку Игореве, противоборствовать представителям передового направления исторической и филологической наук. Первый доклад с изложением своих взглядов на время создания Слова о полку Игореве автор сделал на заседании отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) в Ленинграде в феврале 1963 года. Через год (в мае 1964 г.) в Москве состоялось обсуждение первого (ротапринтного) варианта настоящей работы. 17) За истекшее десятилетие появилось много капитальных трудов по изучению Слова о полку Игореве. В частности, словарь-справочник, 18) сборник статей о взаимоотношениях Слова, Задонщины и Сказания о Мамаевом побоище,19) монографии В. П. Адриановой-Перетц о фразеологии Слова,20) Б. А. Рыбакова о Слове как памятнике XII в., 21) Д. С. Лихачева о Слове как памятнике древнерусской культуры. 22) Все они существенно продвинули вперед решение спорной проблемы. Однако автор только укрепился в своих представлениях о времени создания памятника. Поэтому ему пришлось значительно развить свою аргументацию и ответить на возражения и доводы оппонентов. В результате объем его монографии увеличился вдвое. И все же настоящая работа не претендует на всестороннее рассмотрение Слова о полку Игореве. В ней содержится лишь попытка решения вопроса об источниках, времени и авторе на основании итогов более чем полуторастолетнего изучения исследователями его исторического содержания, литературной формы и языкового строя. Автор отдает себе полностью отчет в том, что многие стороны этой важнейшей проблемы не могут быть решены в рамках одной монографии и для этой цели необходимы совокупные усилия специалистов в разных областях науки. Но он считает, что изучение Слова о полку Игореве находится на такой стадии, что коренные интересы советской науки требуют постановки этих важнейших вопросов. Пользуясь случаем, выражаю глубочайшую признательность акад. В. В. Виноградову, который взял на себя труд ознакомиться с текстом книги в рукописи и сделал автору много полезных замечаний. Дружескую помощь автору оказали в процессе создания этой работы Д. А. Авдусин, С. Н. Азбелев (Ленинград), С. И. Бернштейн, Е. Б. Бешенковский, М. Е. Бычкова, С. Н. Валк (Ленинград), Н. П. Визирь (Киев), В. Б. Вилинбахов (Ленинград), Л. Н. Гумилев (Ленинград), А. Грицкевич (Минск), А. П. Каждан, Т. Н. Каменева, С. М. Каштанов, А. И. Клибанов, В. Б. Кобрин, Б. А. Колчин, Н. Ф. Котляр (Киев), В. Д. Левин, Ю. А. Лимонов (Ленинград), В. В. Лукьянов (Ярославль), Я. С. Лурье (Ленинград), В. И. Малышев (Ленинград), А. Н. Мальцев, А. Ф. Медведев, В. С. Мингалев, А. Л. Монгайт, В. Н. Новопокровская (Орел), А. С. Орешников, В. Т. Пашуто, И. Плетнев (Чернигов), А. В. Позднеев, Б. Ф. Поршнев, В. Г. Смолицкий, И. Г. Спасский (Ленинград), Т. А. Сумникова, О. П. Суханова (Ленинград), Н. И. Толстой, А. В. Храбровицкий, Л. В. Черепнин, М. М. Штранге и многие другие коллеги, в их числе сотрудники [106] научной библиотеки Института истории АН СССР и архивов Москвы, Ленинграда, Киева и Чернигова. Всем им автор приносит искреннюю благодарность. А. И. Мусин-Пушкин и Слово о полку ИгоревеТеперь нам остается выяснить, как Слово о полку Игореве попало к А. И. Мусину-Пушкину и почему он выдал его за п амятник XII века. Сведения о жизни, служебной и научной деятельности Мусина-Пушкина очень скупы. Их сообщил прежде всего он сам в неподписанной автобиографии,23) а затем в несколько расширенном и исправленном виде К. Ф. Калайдович.24) Родился Алексей Иванович Мусин-Пушкин в 1744 г. в старинной дворянской семье. В 1757 г. поступил в Петербургское артиллерийское училище. По выходе из него до 1772 г. служил в артиллерии адъютантом при любимце Екатерины графе Г. Г. Орлове. Уже в эти годы он проявлял интерес к русской литературе и литераторам.25) Во время длительного путешествия по Германии, Англии, Франции, Швейцарии, Голландии и Италии (1772—1775 гг.) собрал большую коллекцию картин, эстампов и бронзы. Сразу же по возвращении в Россию в 1775 г. получил придворный чин церемониймейстера, а в 1789 г. стал директором училища «чужестранных единоверцев». По представлению Е. Р. Дашковой ловкий царедворец в том же году (17 ноября 1789 г.) был избран членом Российской Академии наук.26) 26 июня 1791 г. Мусин-Пушкин был назначен обер-прокурором Синода.27) Хотя в дела Синода он не вмешивался, но свое пребывание на этой синекуре использовал с максимальной для себя выгодой. И дело не ограничивалось только бесконтрольной тратой штатных сумм ведомства. В эти годы Екатерина II проявляла большой интерес к российской истории. Предприимчивый вельможа решил использовать эту страсть императрицы для того, чтобы войти в фавор. 28) Уже в августе 1791 г. он добился издания указа о присылке к нему в Синод рукописей исторического содержания из всех монастырей. Началась также бурная собирательская деятельность обер-прокурора. Источником ее были не только отдельные приобретения, но и тот фонд «летописцев», который образовался в Синоде. 29) Почти одновременно Мусин-Пушкин с помощью И. Н. Болтина стал выпускать в свет одно за другим издания источников: первыми из них были «Правда Русская, или законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха» и «Книга Большому чертежу, или Древняя карта Российского государства» (1792 г.). Деятельность Мусина-Пушкина получила высочайшее одобрение, и 22 сентября 1792 г. он был пожалован орденом Владимира второй степени. Одновременно в его распоряжение передали типографию Горного корпуса, где синодальный прокурор издал «Духовную в. кн. Владимира Мономаха детям своим» (1792 г.) и «Историческое исследование о местоположении Древнего Российского Тмутараканского княжения» (1794 г.). Отныне Мусин-Пушкин сделался как бы придворным консультантом по историческим вопросам. 11 марта 1794 г. по указу императрицы он стал ввиду длительной болезни И. И. Бецкого «преемником» президента Академии Художеств. Уже в декабре Мусин-Пушкин вступил в конфликт с советом Академии по поводу выбора директора и добился того, что императрица отменила определение совета «яко недельное».30) 15 сентября следующего года любимец императрицы сделался окончательно президентом Академии Художеств, а незадолго до смерти своей высочайшей покровительницы был награжден орденом Александра Невского. Сразу же после смерти императрицы звезда Мусина-Пушкина закатилась. Уже в 1796 г. Павел I ликвидировал училище «единоверцев», а в 1797 г. уволил Мусина-Пушкина с должностей президента Академии Художеств и обер-прокурора Синода, пожаловав ему титул графа и назначив сенатором. Умер граф 1 февраля 1817 года. Для того чтобы разобраться в истории приобретения Слова о полку Игореве Мусиным-Пушкиным, нужно последовательно рассмотреть четыре вопроса: 1) был ли сборник, содержавший Слово, написанным единовременно или составным; 2) если он был составным, то кто был предшествующим владельцем хронографа, входившего в состав мусин-пушкинского сборника; 3) кому до Мусина-Пушкина принадлежала рукопись Слова; 4) находилось ли Слово в составе хронографа или всего мусин-пушкинского сборника в момент его приобретения синодальным обер-прокурором. [107] Начнем с первого вопроса. Его решение во многом зависит от того, был ли сборник написан одним почерком или содержал разновременные рукописи. Сами издатели сообщают очень глухо: «Подлинная рукопись по своему почерку весьма древняя». 31) Столь неопределенная характеристика показывает, что публикаторы колебались в более точной датировке рукописи «Хронографа». Но до нас дошли свидетельства пяти лиц, видевших рукопись сборника со Словом о полку Игореве. Первое из них принадлежит самому Мусину-Пушкину. В 1813 г. он писал Калайдовичу, что рукопись со Словом написана «довольно чистым письмом. По почерку и по бумаге должно отнести оную переписку к концу XIV или к началу XV века». 32) Датировка Мусина-Пушкина резко противоречит показаниям других очевидцев и в литературе не была принята. Считалось, что мало сведущий в палеографии вельможа просто ошибся, определяя по почерку время создания рукописи со Словом. Сборник видел и другой издатель Слова — А. Ф. Малиновский. Он действительно слабо разбирался в палеографии древних памятников и позднее дал себя обмануть А. И. Бардину, продавшему ему собственного изделия «список» Слова как древнерусскую рукопись. В 1815 г. Малиновский датировал рукопись Слова XVI веком («Сие произведение российской словесности XII столетия издано было... с рукописи XVI века»),33) а незадолго до смерти рекомендовал выставить ту дату, которую давал граф.34) Противоречивость показаний Малиновского не позволяет нам признать их надежными свидетельствами.35) Зато гораздо более существенно сообщение Калайдовича, который записал в своем дневнике следующее: «Карамзин полагает, что Песнь Игорева написана не в конце XVI (очевидно, описка: вместо XIV. — А. З.) и не в начале XV века, но в исходе сего столетия».36) Мнение Карамзина приведено Калайдовичем как контроверза Мусину- Пушкину. Видел рукопись Слова и видный палеограф А. И. Ермолаев. Правда, остается неясным, насколько пристально он знакомился с нею. Много позже А. Глаголев, ссылаясь на рассказ А. X. Востокова, передавал, что Ермолаев датировал рукопись XV веком. 37) В этом рассказе не вполне ясно, имел ли Ермолаев в виду всю рукопись сборника в целом или одно Слово о полку Игореве. Та же неясность сохраняется и в сообщении типографщика С. А. Селивановского, который печатал «Ироическую песнь». Он говорил Калайдовичу, что «видел в рукописи песнь Игореву. Она написана, точно, в книге, как сказано в предисловии, и белорусским письмом, не так древним, похожим на почерк Дмитрия Ростовского». 38) Вот и все показания лиц, непосредственно знакомившихся с мусин-пушкинским сборником.39) Итак, с одной стороны, перед нами сведения о том, что рукопись Слова составлена где-то в XV в., с другой — рассказ Селивановского о почерке конца XVII — начала XVIII века. Уже одно это наводит на мысль о том, что сборник был составным. В этой мысли исследователь укрепляется, обращаясь к изучению отдельных статей сборника и прежде всего хронографа, занимавшего основную часть рукописи. В сборнике со Словом о полку Игореве находился хронограф редакции 1617 года. 40) В этом можно убедиться из следующего сопоставления заголовков:

Судя по тому, что заголовок мусин-пушкинского списка хронографа 1617 г. совпадает с очень поздними списками этого памятника, то вряд ли его можно [108] датировать временем ранее второй половины XVII века. 43) Да и сообщение Селивановского о «белорусском письме» рукописи, сходном с почерком Дмитрия Ростовского, ведет нас к почерку конца XVII — начала XVIII века. И вместе с тем трудно просто отбросить наблюдение Карамзина и других очевидцев, датировавших рукопись Слова XV веком. Тогда совершенно естественно предположить, что сборник был составным и что почерком конца XVII — начала XVIII в. был написан хронограф 1617 года. О том, что свидетельство Селивановского относится именно к хронографу, можно судить по словам Евгения: «Мусин-Пушкин в 1795 году нашел сiю Поэму при одном старинном Белоруского письма Хронографе».44) Д. Н. Бантыш-Каменский также писал в биографии графа, что Песнь о полку Игореве «найдена им в одном белорусском сборнике». 45) Итак, ответ на первый из поставленных вопросов будет совершенно четок: сборник со Словом о полку Игореве был составным. 46) Переходим теперь ко второму вопросу. Издатели «Ироической песни» ничего не сообщили читателям, как и откуда приобрел это произведение Мусин-Пушкин. Только в 1813 г. граф под настойчивым напором Калайдовича сообщил этому пытливому исследователю, что Слово о полку Игореве попало к нему от бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля. Письмо Мусина-Пушкина полностью не сохранилось и известно лишь в извлечениях, приведенных Калайдовичем уже после смерти графа. Из него видно, как Мусин-Пушкин старается затемнить историю приобретения рукописи. Он сообщает, в частности, что Слово в составе других рукописей Иоиля приобрел не он сам, а его комиссионер, причем тогда, когда бывший спасо-ярославский архимандрит впал в нужду.47) Однако, Иоиль получал большую пенсию (500 руб.).48) Косвенное свидетельство того, что часть книг Иоиля попала синодальному обер-прокурору, можно усмотреть в том, что экземпляр «Великого зерцала» (изд. 1633 г.), некогда принадлежавший этому архимандриту Спасо-Ярославского монастыря, ныне находится среди книг библиотеки синодальной типографии.49) Версию о покупке комиссионером Слова приводит также и Евгений Болховитинов: граф якобы купил рукопись «в числе многих старых книг и бумаг у Ивана Глазунова, все за 500 р., а Глазунов после какого-то старичка за 200 р.». 50) Сходную легенду сообщает и сын Н. Н. Бантыш-Каменского Д. Н. Бантыш-Каменский («все эти драгоценные хартии были куплены безграмотным книгопродавцом за двести рублей ассигнациями»). 51) Близость рассказов Евгения и Д. Н. Бантыш-Каменского очевидна. Последний был не только сын одного из издателей Слова, но и находился в постоянной переписке с графом. Поэтому его сведения о приобретении рукописи восходят скорее всего к самому Мусину-Пушкину. Это косвенно подтверждается и его автобиографией. В ней Мусин-Пушкин рассказывает о том, как он в 1792 г. купил у одного букиниста за 300 р. массу древних рукописей («на трех телегах»), принадлежавших некогда П. Н. Крекшину. 52) Среди этих рукописей он называл летописи Лаврентьевскую и кн. Кривоборского. Хотя Мусин-Пушкин о Слове умалчивал, но существо его рассказа было близко к сведениям Евгения и Д. Н. Бантыш-Каменского. Книгопродавец В. С. Сопиков, крайне раздосадованный, мягко выражаясь, неточностями этого рассказа, написал письмо Калайдовичу. В нем он сообщил, что рукописи Мусиным-Пушкиным были куплены у него не в 1792 г., а в 1791 г. и не содержали никаких древних материалов (среди них находились лишь печатные указы Анны Иоанновны и 37 книг журнала о деяниях Петра Великого). Все рукописи помещались «на одних обыкновенных роспусках». 53) Лаврентьевская летопись и летопись Кривоборского были приобретены графом совсем другим путем.54) Основываясь на сообщении Н. М. Карамзина, Л. А. Дмитриев допускает, что рукопись Слова граф присвоил из монастырских книг, полученных им в качестве обер-прокурора Синода по указу Екатерины II 1791 года. Он склонен полагать, что Слово находилось в одном из хронографов, полученных Мусиным-Пушкиным из Ярославля, оставленных им у себя и погибших вместе со всем собранием.55) Действительно, обер-прокурор Святейшего Синода беззастенчиво пополнял свои книжные богатства за счет рукописей, попавших в Синод. Но в составе хронографов, отправленных Мусину-Пушкину из Ростовской консистории 20 ноября 1792 г., Слова, судя по их описанию, не было. 56) В Ярославской консистории хранилось [109] всего пять хронографов и одна Степенная книга. Из их числа три хронографа и Степенная были отобраны для посылки в Синод по указу 1791 года. В опубликованном Л. А. Дмитриевым деле о высылке хронографов и Степенной книги обер-прокурору Синода эти рукописи перечислены в следующем порядке: 1. Хронограф, писанный скорописью на 570 лл. 2. Хронограф, писанный полууставом на 480 лл. 3. Хронограф, писанный полууставом на 429 лл. 4. Степенная на 752 лл. В описи ярославских хронографов с перечисленными рукописями точно совпадает по размерам только Степенная книга (752 лл.), остальные размеры соответствуют лишь приблизительно (хронографы в 590, 492 и 432 листа). 57) Скорописный хронограф представлял собою редакцию 1617 года. Остальные два, очевидно, хронографы редакции 1512 года. Второй, по описанию, был «полууставного, а в некоторых местах и скорописного письма», а третий писан «полууставом новейшего письма». Никаких данных о других произведениях, которые входили бы в состав хронографов, это описание, сделанное компетентной комиссией из трех лиц, не сообщает. О. В. Творогов обратил внимание на то, что в хронографе № 3 содержались «описания времен княжения Московского, земель, нравов и обычаев разных народов, Россию населяющих». Он сопоставил это с тем, что в конволюте со Словом содержалась Новгородская I летопись, где говорилось о сходных сюжетах. Но если б речь шла об этой летописи, то в первую очередь сказано было бы о новгородцах. К тому же под приведенную запись ни Девгениево деяние, ни Слово, ни Сказание об Индийском царстве подвести уже совсем нельзя. Поэтому из описания хронографа сделать вывод о наличии в одном из них Слова, конечно, нельзя. Да и объем хронографов, полученных из Ярославля, соответствует обычным рукописям подобного типа без каких-либо значительных пополнений текста. Следовательно, хронографы, полученные Мусиным-Пушкиным из Ярославской консистории, Слова о полку Игореве не содержали. 58) К тому же они отправлены были в столицу и получены там позже появления первого сведения о Слове в печати. Но у нас есть и еще одна возможность удостовериться, что Мусин-Пушкин не присвоил хронограф со Словом из рукописей, поступивших в Синод: подобного хронографа нет в реестре не возвращенных графом монастырских рукописей из числа посланных в Синод по распоряжению Екатерины II 1791 года.59) Происхождение хронографа, где позднее оказалось Слово о полку Игореве, более или менее ясно. Вряд ли следует особенно гадать, откуда Мусин-Пушкин получил хронограф: это был хронограф «в десть» Спасо-Ярославского монастыря (редакции 1617 г., судя по его отрывкам, приведенным Дмитрием Ростовским). Уже в описи 1788 г. на полях сделана весьма странная помета: «Оной хронограф за ветхостью и согнитием уничтожен». Тут же карандашем поставлено четыре вопросительных знака. «Значит, — пишет Е. М. Караваева, — кому-то показалось подозрительным такое «согнитие». 60) Под предлогом «согнития» Иоиль мог взять себе хронограф, который потом попал в руки Мусина-Пушкина. Сохранился экземпляр издания «Великого зерцала» (1633 г.). 61) Он также принадлежал Дмитрию Ростовскому, а потом попал к Иоилю. 62) Г. Н. Моисеева обнаружила еще одну опись рукописей Спасо-Ярославского монастыря (1787 г.), в которой против четырех рукописей помещена помета «отдан» (в описи 1788 г. пометы «за ветхостью и согнитием уничтожены»). Среди них был и «Хронограф в десть». Можно допустить, вслед за Моисеевой, что хронограф был присвоен Иоилем, а от него попал к Мусину-Пушкину. 63) Но нет никаких оснований считать, что в нем уже содержалось Слово о полку Игореве. Итак, на второй из поставленных вопросов можно дать также более или менее определенный ответ: хронограф 1617 г. был приобретен графом от Иоиля. У нас нет также никаких оснований отвергать сообщение Мусина-Пушкина о том, что и Слово он получил от архимандрита Спасо-Ярославского монастыря. Отстаивая достоверность сведений Мусина-Пушкина о первом владельце Слова, Ф. Я. Прийма приводит еще следующие доводы. Сообщение Мусина-Пушкина носило частный характер и не рассчитано было на публикацию: Калайдович издал его только через семь лет после смерти графа. К тому же Калайдович ни разу не подвергал его сомнению. 64) Зная Калайдовича как дотошного исследователя, граф [110] вряд ли решился бы на заведомый обман, а видимость благожелательного отношения Калайдовича к Мусину-Пушкину и к Слову давала последнему надежду, что тот не злоупотребит его доверием. Признает достоверным сведение о приобретении Слова у Иоиля и Д. С. Лихачев. 65) Отвергая предположение Л. А. Дмитриева, сделанное им в 1962 г., следует признать более убедительной его гипотезу 1960 г.: «Весьма вероятно, — писал он, — что хронографы в августе 1792 г. были посланы Мусину-Пушкину в то время, когда у него на руках уже был хронограф со «Словом о полку Игореве». 66) Дмитриев позднее писал, что «если бы Иоилю было известно «Слово о полку Игореве», то он или сам бы предпринял издание этого памятника, или сообщил бы о своей находке в печати». 67) Довод серьезный, при одном условии: Слово о полку Игореве — памятник XII века. Но если Слово находилось у Иоиля и он все-таки его не издавал, то остается предположение: Иоиль знал, что это произведение не было древним памятником. Если же считать Ивана (Иоиля) Быковского автором Слова, то невозможность для ярославского архимандрита издать это произведение, проникнутое передовыми рационалистическими идеями, наполненное «Даждьбожьими внуками», станет самоочевидной.68) Ведь «писатели XVIII века, — пишет П. Н. Берков, — очень строго отбирали материал и сознательно оставляли за пределами издания произведения, которые считали по разным причинам неудобным выпускать в свет под своим именем». 69) Итак, ответ на третий вопрос также однозначен: Слово попало к Мусину-Пушкину от Иоиля Быковского. О времени знакомства Мусина-Пушкина с Иоилем можно только догадываться. Скорее всего это произошло в Ярославле (в Ярославском уезде находилась основная вотчина Мусиных-Пушкиных). Здесь екатерининский вельможа бывал не раз. Архиепископ Арсений Верещагин, например, писал о своих встречах с Мусиным-Пушкиным в Ярославле в 1786 и 1797 годах. 70) Между этими деятелями существовали прочные дружеские отношения. 71) Текст Слова о полку Игореве Мусин-Пушкин получил от Быковского, очевидно, не ранее 1788 г. (когда Иоиль ушел «на покой») и не позднее как около 1791 года. Это видно из анализа работы Мусина-Пушкина над текстом памятника и первого сведения о нем в печати, появившегося в начале 1792 года. Камнем преткновения для тех исследователей, которые относили составление Слова о полку Игореве к позднему времени, являлась перекличка его с припиской к псковскому Апостолу 1307 года... Примечания1) Дата смерти кн. Владимира Глебовича в Лаврентьевской летописи дана по ультрамартовскому стилю —18 марта 6696 г., т. е. 1187 г., в Ипатьевской летописи —18 апреля мартовского 6695 (1187 г.) (см. Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М. 1963, с. 83). 2) Дату 1187 г. принимают: И. Н. Жданов (Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. СПб. 1904, с. 442), В. Н. Перетц (Перетц В. Н. Слово о полку Iгоревiм. Київ. 1926, с. 50), Д. С. Лихачев (Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве. М.-Л. 1955, с. 143) и многие другие. 3) Лященко А. И. Этюды о «Слове о полку Игореве». — Известия Отделения русского языка и словесности (ОРЯС). 1926, т. 31; ту же дату (лето 1185 г.) принимает и Б. А. Рыбаков (Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М. 1971, с. 182). 4) Соболевский А. И. К «Слову о полку Игореве». — Известия ОРЯС. 1929, т. 2, кн. 1, с. 174-180. 5) Новиков И. А. «Слово о полку Игореве» и его автор. М. 1938, с. 76. О более поздней датировке см.: Pritsak О. The Igor' Tale as a Historical Document. — The Annals of the Ukrainian Academy, Vol. 12(1969—1972), № 1-2. 6) Дёмкова Н. С. К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестник Ленинградского университета, 1973, № 14, вып. 3. 7) Творогов О. В. Примечания. В кн.: Слово о полку Игореве. [Библиотека поэта. Большая серия]. Л. 1967, с. 509. 8) Jakobson R. Selected Writings. Vol. 4. The Hague — Paris. 1966, p. 689; Яценко Б. И. Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. 31. Л. 1976, с. 122. 9) Гумилев Л. Н. Монголы XIII в. и «Слово о полку Игореве». — Доклады и сообщения отделения [111] этнографии, вып. 2. Л. 1966, с. 55-80; Gumilev L. N. Les Mongols du XIII-ё siecle et le «Slovo о polku Igoreve». — Cahiers du Monde Russe et Sovietique, 1966, т. 7, p. 37; eго же. Поиски вымышленного царства. М. 1970, с. 305 сл.; его же. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? — Русская литература, 1972, № 1; Белявский В. А. По поводу извечного антагонизма между земледельческим и кочевым населением Восточной Европы. В кн.: Славянорусская этнография. Л. 1973, с. 101 сл.; Мавродин В. В. К. Маркс и Киевская Русь. — Вестник ЛГУ, 1968, № 8, с. 9. 10) Golenishschew-Kutusow I. Das Igorlied und seine Probleme. — Sowjet Literatur, 1965, № 3, S. 148. 11) Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры. — Вопросы языкознания, 1968, № 1, с. 3. 12) Сулейменов О. Аз и Я. Алма-Ата. 1975, с. 21. 13) Янин В. Л. Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы XV в. — Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. 3. Л. 1970, с. 168-169; Котляр М. Ф. Чи мiг Роман Мстиславич ходити на половцiв ранiше 1187 р.? — Украiнський iсторичний журнал, 1965, № 1, с. 117-120. 14) Fennell J. The Slovo о polku lgoreve: The Textological Triangle. — Oxford Slavonic Papers, 1968, № 1, pp. 126-127; ejusd. The Recent Controversy in the Soviet Union over the Authenticity of the Slovo. In: Russia: Essays in History and Literature. Leiden. 1972; Fennell J., Stokes A. Early Russian Literature. Lnd. 1974, pp. 191-206; Danti A. Criteri e metodi nella edizione della «Zadonscina». — Annali della Facolta di Lettere e Filosofia della Universita degli studi di Perugia. Vol. 6 (1968—1969). Roma. 15) Moser Ch. The Problem of the Igor Tale. — Canadian-American Slavic Studies, 1973, Vol. 7, № 2; Frest K. Karamzin und das Igorlied. — Anzeigen fur Slavische Philologie, 1974, Bd. 7. 16) Речь идет о главах: «Краткая и пространная редакции Задонщины», «Задонщина и Слово о полку Игореве»; «Русские летописи и Слово о полку Игореве», «Слово о полку Игореве и литературное наследие XI—XVIII веков». — Ред. 17) Неподписанная хроника этого обсуждения (Обсуждение одной концепции о времени создания «Слова о полку Игореве»), опубликованная в журнале «Вопросы истории» (1964, № 9, с. 121-140, авторы — В. А. Кучкин, О. В. Творогов) не дает достаточно точного представления ни о характере обсуждения, ни об аргументации, развивавшейся отдельными участниками. В частности, использовать ее, чтобы составить представление об аргументации автора, развернутой в его труде и его заключительном слове, совершенно недопустимо. 18) Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1-5. М.-Л. 1965—1978. 19) Слово о полку Игореве и памятники куликовского цикла. М.-Л. 1966. 20) Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л. 1968. 21) Рыбаков Б. А. Слово о полку Игореве и его современники. М. 1971; его же. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М. 1972. 22) Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л. 1978. 23) Записка для биографии е. с. графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. — Вестник Европы, 1813, ч. 72, № 21-22. См. также: Аксенов А. И. А. И. Мусин-Пушкин — источниковед и археограф. М. 1969 (дипломная работа, защищенная в МГИАИ); его же. Из эпистолярного наследия А. И. Мусина-Пушкина. — Археографический ежегодник за 1969 год. М. 1971; Материалы архива Мусиных-Пушкиных см.: Центральный государственный архив древних актов (ЦТАДА) СССР, ф. 1270, оп. 1, ч. 1, д. 27-29. 24) Калайдович К. Ф. Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. — Записки и труды Общества истории и древностей российских (ОИДР). Ч. 2. М. 1824. 25) См. его письмо 1769 г. А. П. Сумарокову о Вольтере (Отрывки из переписки А. П. Сумарокова (1755—1773 гг.). — Отечественные записки, 1858, т. 116, с. 584-585). 26) Сухомлинов М. И. История Российской академии. Вып. 7. СПб. 1885, с. 162 и др. 27) Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР, ф. 797,1791 г., д. 31; Благовидов Ф. В. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия. Казань. 1899, с. 272; Бирюков Н. А. Эпизод из жизни П. А. Словцова. — Исторический вестник, 1904, сентябрь, с. 883-884. 28) Об интересе Мусина-Пушкина к собиранию редкостей сохранился рассказ японского капитана Кодаю, побывавшего в 1791 г. в Петербурге. «Мусин-Пушкин, — пишет он, — житель Петербурга, был человеком редкой любознательности. У него было много странных вещей. Среди них большой «элекитер» (?) в 2 кэн шириной и 3 кэн длиной»... (Кимура С, Накамура Е. Изучение древнерусской литературы в Японии. — ТОДРЛ. Т. 18. М.-Л., 1962, с. 585). [112] 29) См. возбужденное новым обер-прокурором Синода В. А. Хованским обвинение Мусина-Пушкина в присвоении монастырских рукописей (ЦГИА СССР, ф. 797, оп. 1, дело 1522). О нем см.: Ю. К. [Бегунов]. В секторе древнерусской литературы. — Русская литература, 1963, № 3, с. 232. 30) Кондаков С. Н. Юбилейный справочник императорской Академии Художеств 1764—1914. СПб. 1914, с. 19. 31) Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие. М. 1800, с. VII. 32) Калайдович К. Ф. Ук. соч., с. 35. 33) Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». М.-Л. 1960, с. 155. 34) «Малиновский утвердил мнение, Мусиным-Пушкиным свету сообщенное, — именно, что подлинная рукопись... принадлежала к концу XIV в.». Он «горько жаловался на критиков и завещал (так случилось!) выставить этот самый век подлинной рукописи» (Дубенский Д. Слово о полку Игореве. М. 1844, с. VIII). 35) Впрочем, XVI веком датировал рукопись Слова, очевидно, не один Малиновский. Во всяком случае, в письме В. М. Перевощикову от 27 января 1829 г. митрополит Евгений писал: «Мусин-Пушкин, нашедший ее, уверял, что она найдена в книге письма XIV века, другие видевшие книгу уверяли, что она не старее XVI века» (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 46, П. И. Бартенева, рп. 4, д. 2, л. 72 об.). 36) Полевой Н. Любопытные замечания к Слову о полку Игореве. — Сын отечества, 1839, т. 8, с. 17. 37) Глаголев А. Умозрительные и опытные основания словесности. Ч. 4. СПб. 1834, с. 24-25. Сохранилась записка Востокова, написанная, очевидно, для Жуковского. В ней он писал: «Мне сказывал знаток (покойный А. И. Ермолаев), видевший рукопись до истребления ее в 1812 году, что почерк ее был полуустав XV века» (Рукою Пушкина. М.-Л. 1935, с. 385). В письме Г. И. Спасскому от 24 марта 1844 г. Востоков писал: «Что касается до Слова о полку Игореве, оно дошло до нас в списке XV века» (Государственный архив Красноярского края, ф. 805, оп. 1, д. 358, л. 14 об.). 38) Полевой Н. Любопытные замечания к Слову о полку Игореве. — Сын отечества, 1839, т. 8, с. 17. Возможно, к этому рассказу восходит известие Д. Н. Бантыш-Каменского о том, что Мусин-Пушкин нашел Слово в «одном белорусском сборнике» (Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. Ч. 2. СПб. 1847, с. 457-458). Об участии Селивановского в печатании Слова см.: Кононович С. С. Типографщик Селивановский. — Книга. Сб. 23. М. 1972, с. 100-123. 39) М. Н. Тихомиров называет среди них и Р. Ф. Тимковского (Тихомиров М. Н. Русская культура X—XVIII вв. М. 1968, с. 66). Это ошибка. 40) Впервые этот вывод сформулирован еще Е. В. Барсовым (Барсов Е. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. 1. М. 1887, с. 63-65). Позднее его повторил М. Н. Сперанский, «Гранограф — писал он, — название хронографа — ранее конца XVI в. встретиться не могло: это — название 2-й редакции Хронографа, возникшей не ранее этого времени и законченной в 1617 году» (Сперанский М. Н. История древней русской литературы. М. 1920, с. 353). Л. А. Творогов пишет, что заголовок хронографа в сборнике со Словом относился «к тексту Хронографа московской редакции 1508 года» (Творогов Л. А. Слово о полку Игореве. Новосибирск. 1942, с. 16). Но достаточно обратиться к хронографу 1512 г., сохранившему текст хронографа 1508 г., чтобы убедиться в том, что Л. А. Творогов заблуждается: заголовок хронографа 1512 г. не столь близок к заголовку в сборнике со Словом, как хронограф 1617 г. («Пролог, сиречь собрание ото многих летописец, от Бытьи о сотворении мира» и т. д. (Полное собрание русских летописей. Т. 22, Ч. 1. СПб. 1911, с. 21). По О. В.Творогову, в сборнике со Словом находился хронограф Распространенной редакции 1617 г. (или памятник с его заголовком), которая не могла быть создана ранее первой четверти XVII века (Творогов О. В. К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ. Т. 31. Л. 1976, с. 139-140). 41) Библиотека Академии наук СССР (БАН), 45.10.16. 42) В другой рукописи хронографа 1617 г., относящейся к последней четверти XVII в. (БАН, Арханг., с. 132) заглавие то же, только вместо «о Македонии» — «от Александрии», а после «Гранограф» добавлено — «яже суть в книзе сей» (Описание рукописного отдела БАН. Т. 3, вып. 1. М.-Л. 1959, с. 182-183, 207). 43) Исходя из наличия в сборнике хронографа редакции 1617 г. и сведений Селивановского о почерке рукописи, С. Розанов склонен был датировать весь сборник второй половиной XVII века (Розанов С. Рец. на кн.: Перетц В. Слово о полку Iгоревiм. — Известия ОРЯС, Л. 1927, т. 32, с. 294). 44) Евгений. Игорев песнопевец. Биографии российских писателей. — Сын отечества, 1821, ч. 71, № 27, с. 34-37. 45) Бантыш-Каменский Д. Н. Ук. соч., с. 48. 46) Так отпадает одно из возражений Н. М. Дылевского против позднего происхождения Слова: Дылевский [113] считал, что автор XVIII в. не мог имитировать почерк целого сборника (Дылевский Н. М. Лексические и грамматические свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве» по старым и новым данным. В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.-Л. 1962, с. 205-210). Но имитирован мог быть почерк не всего сборника, а одного Слова. А. С. Орлов полагал, что Хронограф и Временник со Словом могли составлять особую рукопись, которая лишь механически была присоединена ко второй половине сборника (Орлов А. С. Слово о полку Игореве. М.-Л. 1946, с. 51-52). К выводу о том, что сборник со Словом представлял собой конволют разновременных рукописей, пришел О. В. Творогов (Творогов О. В. К вопросу о датировке, с. 161). Однако тезис, что он был составлен в XVII в., им не доказан. 47) «До обращения Спасо-Ярославского монастыря в архиерейской дом, управлял оным архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности. По уничтожении штата остался он в том монастыре на обещании до смерти своей. В последние годы находился он в недостатке, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной под № 323 под названием Хронограф, в конце найдено Слово о полку Игореве» (Калайдович К. Ф. Биографические сведения, с. 35-36). 48) Прийма Ф. Я. К истории открытия «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ. Т. 12, М.-Л. 1956, с. 49. Интересно письмо Мусина-Пушкина П. И. Турчанинову о присылке списка духовных лиц, получавших «пенсион». В приложенном к письму списке от 27 апреля 1792 г. упоминается Иоиль (ЦГИА СССР, ф. 797, оп. 1,1792 г., д. 1143, лл. 3-4). 49) ЦГАДА СССР, собрание библиотеки Синодальной типографии, № 4115/3864, экз. «б». 50) Дмитриев Л. А. Ук. соч., с. 53. 51) Бантыш-Каменский Д. Н. Ук. соч., с. 453. 52) Вестник Европы, 1813, ч. 72, № 21-22, с. 78-80. 53) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи «Слова о полку Игореве». В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.-Л. 1962, с. 416. 54) Ссылаясь на предположение Евгения о том, что псковский Апостол взят из Пантелеймоновского монастыря при устье реки Черехи, Н. Полевой писал: «Не отсюда ли достался графу А. И. Мусину-Пушкину сборник, в котором нашел он Слово о полку Игоревом?» (Московский телеграф, 1833, ч. 50, № 7, апрель, с. 424). Мнение Полевого, следовательно, нельзя считать основанным на «слухах» (Слово о полку Игореве. М.-Л. 1950, с. 354), ибо оно было обычной для своего времени ученой гипотезой и только. К тому же Евгений говорил лишь в общей форме о том, что из Пантелеймонова монастыря «много книг харатейных 13 и начала 14-го столетия взято в Московскую патриаршую библиотеку», не называя прямо Апостола 1307 года (Евгений. История княжества Псковского. Ч. 3. Киев. 1831, с. 117). 55) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи, с. 420. Сходную мысль см. в статье: Филипповский Г. Ю. Дневник Арсения Верещагина (к истории рукописи «Слова о полку Игореве»). — Вестник Московского университета. 1973. Серия филология, № 1. 56) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи, с. 426-429. Книги Ростовского архиерейского дома (пять хронографов и одна Степенная) были предметом «наиприлежнейшего рассмотрения», в результате которого не было найдено по российской истории ничего, «что бы не было напечатано и вновь к изданию подходило» (Прийма Ф. Я. К спорам об открытии «Слова о полку Игореве». В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л. 1969, с. 256-257). 57) Разнобой в описи мог объясняться наличием чистых листов в рукописях. 58) Прийма также отмечает, что «рукописные книги из Ростовского архиерейского дома... были односоставными» в отличие от мусин-пушкинского сборника (Прийма Ф. Я. К спорам, с. 256). См. также: Соловьев А. В. Ростовские хронографы и хронограф Спасо-Ярославского монастыря. — Летописи и хроники. 1973. М. 1974, с. 356. 59) ЦГАДА СССР, ф. 796, оп. 78, д. 750. 60) Барсов Е. В. Слово о полку Игореве. Т. 1, с. 60-61; Караваева Е. М. Хронограф Спасо-Ярославского монастыря в описи 1788 г. (К истории рукописи «Слова о полку Игореве»). — ТОДРЛ. Т. 16. М.-Л. 1960, с. 83. 61) См. также: Соловьев А. В. Ук. соч., с. 357-359. 62) Ср. надпись: «Его царского пресветлого величества окольничий господине Семен Феодорович Толочанов дарствова сию книгу архиерею Ростовскому Димитрию 166 году июня 30» (ЦГАДА СССР, ф. Библиотеки Синодальной типографии, № 4115/3864, экз. «б»). 63) Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». Л. 1976, с. 54-59. Не доказано предположение и о том, что в сочинении В. Д. Крашенинникова «Описание земноводного круга» (где использован «Большой» Спасо-Ярославский хронограф) есть следы Слова о полку Игореве. Без каких-либо доказательств Соловьев считает, что хронограф, упомянутый в описи 1788 г., содержал Слово о полку Игореве (Соловьев А. В. Ук. соч., с. 359). [114] 64) Прийма Ф. Я. К истории открытия, с. 52-53. 65) Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве. М.-Л. 1955, с. 3; Слово о полку Игореве. М-Л. 1950, с. 353. 66) Дмитриев Л. А. История первого издания, с. 309. 67) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи, с. 411. 68) Прийма даже считает возможным допустить «на минуту, что он (Иоиль. — А. З.) мог, скажем, считать «Слово» любопытным чтением лишь для немногих и небезопасным и даже совратительным для широких читательских кругов» (Прийма Ф. Я. К спорам, с. 255). 69) Берков П. Об установлении авторства анонимных и псевдонимных произведений XVIII в. — Русская литература, 1958, № 2, с. 181. 70) Прийма Ф. Я. К истории открытия «Слова о полку Игореве», с. 48, 49. 71) Филипповский Г. Ю. Ук. соч. | ||||

|---|---|---|---|---|

|

Высоко оценив поэтические и идейные достоинства «Слова о полку Игореве», уделив много внимания его изучению и горячей защите его древности, А. С. Пушкин считал это произведение исключительным для своей эпохи: «„Слово о полку Игореве“ возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности»; 1 «к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: „Песнь о полку Игореве“».2 Прошло более ста тридцати лет с тех пор, как были сказаны эти слова. Русская культура XI—XII вв. за эти годы раскрылась во всей ее широте и значительности, в частности трудами многочисленных исследователей убедительно доказан высокий уровень литературного мастерства этого времени. И все же недооценка идейно-художественного значения литературы XII в. продолжает еще сказываться, особенно в трудах некоторых зарубежных литературоведов, и этим объясняется, видимо, то, что все еще упорно не прекращаются попытки перенести создание «Слова о полку Игореве» в другую эпоху, причем границы этой эпохи отодвигаются до XVIII в. включительно. Сознательно или неосознанно за этими попытками стоит убеждение, что писатель конца XII в. не был подготовлен всем предшествующим ходом развития русской литературы и литературного языка для создания такого выдающегося памятника. «Исторический и политический кругозор» автора «Слова» очерчен во всей его широте. Идейное содержание «Слова» как памятника остро публицистического, глубоко патриотического раскрыто историками и литературоведами с полной убедительностью. Но есть еще существенные пробелы в изучении тех стилистических средств, какими располагала русская литература конца XII в. для художественного воплощения в слове сложного идейного замысла автора. Вот почему тема «„Слово о полку Игореве“ и русская литература XI—XIII вв.» продолжает привлекать к себе внимание литературоведов, и конечной целью ее разработки должно явиться полное обоснование того, что при всем своеобразии этого гениального произведения оно так же закономерно включается в литературный процесс своего времени, как творчество Пушкина выросло на почве, подготовленной его предшественниками.

I